Nous étions déjà venus en hiver au Jardin d’agronomie tropicale où sont conservés des pavillons construits à l’occasion de l’exposition universelle de 1900 et des expositions des colonies françaises de 1906 à Marseille et au Grand Palais à Paris. (voir Bois de Vincennes : le Jardin d’agronomie tropicale)

Nous connaissions l’existence de ce jardin et de l’École nationale supérieure d’agronomie coloniale créés entre 1899 et 1902 afin de former des chercheurs capables de sélectionner des plants et des ingénieurs agronomes capables d’améliorer les rendements agricoles dans tout l’Empire. Le centre avait perduré sous le nom de CIRAD (Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement), puis, l’essentiel des activités ayant déménagé à Montpellier, le jardin était resté plus à moins sans entretien jusqu’à ce que la Mairie de Paris décide de l’ouvrir au public et de réhabiliter quelques bâtiments.

Pourtant tout semblait encore à l’abandon et la lumière d’hiver ajoutait à l’impression funèbre. Certains pavillons étaient entourés de grillage ; on voyait leurs fenêtres défoncées. Les serres étaient ravagées, leurs carreaux brisés.

Nous n’avons rencontré personne et on pouvait croire le jardin complètement abandonné.

Des fragments de statues jonchaient le sol. Une représentation de coq, déjà ridicule au temps où le sculpteur l’avait créé, avait gardé son air querelleur et arrogant, mais perdu une cuisse. Sa patte inutile demeurait fermement posée sur le socle de béton.

Et le coq piteux semblait une image de l’empire perdu. Pourtant le jardin solitaire était d’une beauté aveuglante. Il parlait bien de la fragilité des œuvres humaines.

Et le coq piteux semblait une image de l’empire perdu. Pourtant le jardin solitaire était d’une beauté aveuglante. Il parlait bien de la fragilité des œuvres humaines.

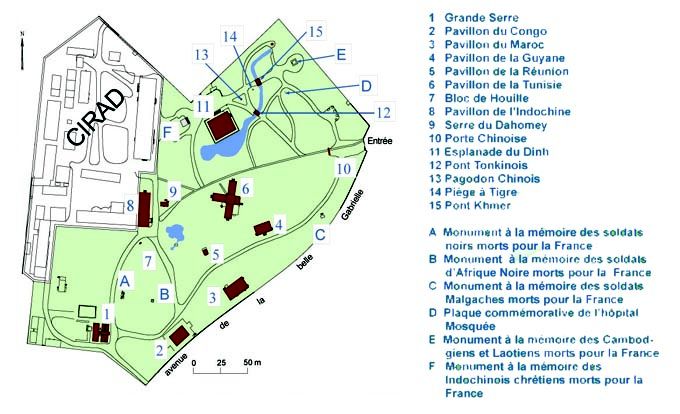

Un dimanche de mai, la journée était limpide et nous avons décidé d’explorer systématiquement le jardin et ses secrets. La mairie de Paris met des cartes en ligne. Il n’y avait qu’à suivre les indications et à lire les notices explicatives placées devant chaque vestige.

La porte chinoise (n°10)

L’entrée se fait par une porte chinoise, en bois rouge, qui date de l’exposition universelle de 1906 et qui a été déplacée de la verrière du Grand Palais jusqu’à l’allée centrale du jardin. Chacun prend la pose le temps d’une photo afin de ramener un souvenir qu’on croirait sorti d’un long voyage exotique.

Le jardin d’agriculture tropicale a aussi été un lieu où ont été déposés des pavillons évoquant les différents peuples de l’Empire, tels qu’on les représentait lors des expositions coloniales. Durant la première guerre mondiale, plusieurs de ces bâtiments ont ensuite été transformés en hôpitaux pour accueillir les soldats des colonies, blessés ou moribonds. C’est pourquoi des monuments aux morts d’outre-mer ont été dressés un peu partout. On y conserve enfin quelques statues à la gloire d’administrateurs ou d’entités obscures.

En suivant l’allée de gauche, on rencontre d’abord une stèle verdie par la mousse et noircie par les années. Elle a été érigée en l’honneur des soldats de Madagascar tombés en 14-18 (C)

Un peu plus loin un Persée tenant la tête de Méduse.

Un des bâtiments les plus navrants est le bâtiment ruiné du Maroc qui a abrité l’école d’agriculture, avant d’être converti en hôpital pendant la première guerre mondiale.

Les pavillon de la Guyane (4 sur le plan) de la Réunion (5) et de la Tunisie (6)

De l’autre côté du chemin, le pavillon de la Guyane abritait une collection de bois précieux et de fibres destinées au tissage. Un vieux tronc d’arbre traîne par terre. Un cycliste s’arrête. « Ne partez pas sans jeter un coup d’œil à la côte de la baleine ! » – Ah bon ! Le tronc d’arbre, c’est un morceau de baleine ? – L’autre bout est un peu plus loin. Ce sont des montants d’un portail.

On a demandé au cycliste qui il était. – Moi ? Un chercheur du Cirad. Nous ne sommes pas tous délocalisés et nous sommes logés dans un des pavillons. Inutile de vous dire que j’apprécie le jardin. Profitez-en pendant qu’il dort tranquillement. Un jour, on installera des cafés et des marchands de souvenirs et la magie du jardin disparaîtra. »

En 2011, le pavillon de Tunisie, a été décoré par un plasticien, Johann Le Guillerm, qui y ajouté des « Architexture » de bois. Il sera peut-être sauvé et transformé en restaurant, mais il faut faire vite car des squatteurs fêtards menacent de le ruiner.

Le Pavillon de l’Indochine (pavillon 8)

Aujourd’hui rénové, et entouré de palmiers, l’ancien Pavillon de l’Indochine de l’exposition universelle de 1907 accueille des locaux du CIRAD et des expositions (des amis du Tibet sont là ce dimanche et vendent de petits objets).

En face, À gauche la serre du Dahomey (le Bénin de nos jours). Elle a servi à l’acclimatation des plantes tropicales. (9 sur le plan)

L’esplanade du Dinh (11 sur le plan)

Importé à Marseille pour l’exposition coloniale de 1906, un temple a été déplacé en 1907 au jardin, face à l’esplanade du Dinh (sorte de maison commune au Vietnam). En 1984, le temple est ravagé par un incendie criminel et pillé. Il est remplacé en 1992 par une petite pagode rouge vif édifiée en mémoire des soldats d’Indochine.

Lorsqu’on contourne le temple rouge, on parvient à une esplanade où le souvenir des morts vietnamiens est toujours célébré.

Un portique de pierre fait face au temple. Au fond, un mur orné de mosaïques. Au centre, une urne funéraire de bronze, copie des urnes du Palais impérial de Hué.

L’esplanade du Dinh n’est pas close par des murs, mais elle est pourtant à part avec ses contrastes entre la perspective géométrique de la terrasse et les arbres à l’horizon, ses marches aux rampes ornées de dragons sinueux, sa pagode rouge d’autant plus touchante qu’elle n’est pas ruisselante d’or comme le sont souvent les édifices sacrés au Vietnam, C’est un lieu serein, un jardin dans le jardin.

La jungle miniature et les statues à la gloire de l’empire colonial

On prend un petit pont de pierre orné de najas. L’ombre est épaisse car à cet endroit les arbres se rejoignent pour former une haute voûte. Ce coin du jardin a des allures de forêt.

Le chemin mène à un stupâ dédié aux morts laotiens et cambodgiens.

Nous sommes presque retournés au point de départ. Nous retrouvons les vestiges du monument à la gloire de l’expansion coloniale sculpté par Jean-Baptiste Belloc :

la République Française avec son coq gaulois, de belles jeunes femmes « exotiques ». L’une montre son profil ; l’autre est allongée au milieu des bambous.

Ce dimanche, des familles ont pris possession des pelouses délimitées par des bosquets. Quelqu’un a tondu l’herbe. Comme il y a du soleil, les merles chantent.

Des enfants profitent des bois retournés à l’état sauvage pour jouer aux explorateurs. Bien sûr, la végétation (à l’exception des bambous) n’est pas tropicale, mais par endroit, avec l’eau dormante, et l’enchevêtrement des branches, on se sent très loin.

Les vieilles serres n’ont pas été réparées ; la végétation les cache presque entièrement sous un fouillis vert qui leur ôte toute tristesse. Tout est confondu, arbustes, ronces et lierre; et forme une broussaille impénétrable et charmante.

Sur les réseaux sociaux, certains pleurent l’abandon des lieux… D’autres exècrent ces traces des expositions coloniales où l’on demandait à des colonisés de mettre en scène leur infériorité. On avait bien proposé aux Indigènes un salaire pour venir en France habiter les pavillons , mais le spectacle qu’ils offraient (même s’il ne s’agit pas semble-t-il d’attractions foraines ou de « zoos », à proprement parler) ne faisait que montrer leur étrangeté. Danses « barbares » des Africains, combats simulés des Touaregs à dos de chameau, quasi nudité des Canaques, confortaient les Européens dans l’idée de leur mission civilisatrice. Le jardin, même s’il évoque d’abord l’agronomie tropicale et ensuite les horreurs de la guerre, porte encore témoignage de cette honte.

Dernière métamorphose du lieu : près des serres, des gens s’affairent dans un carré soigneusement bêché. Plus question de nature anarchique. Les laitues poussent à travers des bandes de plastic, faites pour décourager la mauvaise herbe.

Ces citadins bénévoles réapprenent le B.A. BA de l’agriculture maraîchère. « Nous sommes la « V’île Fertile ». Nous inventons les fermes urbaines de demain. N’hésitez pas. Nos salades sont à vendre. »

Bibliographie et renseignements pratiques

Isabelle Lévêque, Dominique Pinon et Michel Griffon, Actes Sud, coédition CIRAD, ISBN 978-2-7427-5673-5, 2005

(source Mairie de Paris) https://www.campus-jardin-tropical-paris.fr/content/download/4146/31120/version/1/file/PRESENTATION+DU+JARDIN+TROPICAL.pdf (très présentation historique)

http://www.expositions-universelles.fr/1907-vincennes.html

Pour y aller : 45 bis avenue de la Belle-Gabrielle, 94130 Nogent-sur-Marne.

RER (A) Nogent-sur-Marne, ou ligne 1 du métro jusqu’à Château de Vincennes

Des visites guidées sont annoncées sur le blog des jardins de la Ville Paris et sur son agenda en ligne. https://www.campus-jardin-tropical-paris.fr/content/download/4146/31120/version/1/file/PRESENTATION+DU+JARDIN+TROPICAL.pdf

C’est un endroit formidable aux porte de Paris; dépaysement et un air de campagne. Trop peu connu, dommage mais cela a l’avantage d’être peu fréquenté

J’aimeJ’aime

portes

J’aimeJ’aime

Oui… vous dites bien toute l’ambivalence qu’il y a à écrire ces petites notices sur des endroits délaissés. On est contents d’écrire qu’ils sont beaux et chargés d’histoires et on risque d’en abîmer le caractère (enfin ! Je ne crois pas que ce blog draine des foules jusqu’à Vincennes. Il permet seulement de se rendre compte qu’il y a une petite communauté qui s’y intéresse.

J’aimeAimé par 1 personne

Merci !

Sur ce lieu oublié , un beau texte écrit à quatre mains par un romancier et un historien : S Venayre et T Reverdy, Jardin des colonies, Flammarion

J’aimeJ’aime

Merci beaucoup. Je vais bien sûr lire ce livre. Jespère que je n’aurai pas trop à rougir de mon ignorance.

J’aimeJ’aime

Je vous en prie….je suis certaine qu il vous amusera

J aime beaucoup votre blog que j’ai découvert l’an dernier, je suis (. J’etais)une amie de Bertrand, grand flâneur devant l’Eternel….

J’aimeJ’aime

Chaque fois que je passe devant l’Irish Pub, j’ai un pincement de cœur. Assis sur la terrasse, Michèle et lui étaient comme des aimants qui attiraient les gens les plus différents qui soient. on faisait halte, on causait du dernier bouquin qu’on avait lu et on repartait plus serein.

J’aimeJ’aime