Elisabeth Antoine-König et Pierre-Yves Le Pogam. Exposition au Louvre

Le feuillage des arbres n’est presque pas tombé. Il n’y a pas de vent depuis des jours et il pleut rarement. Les feuilles ont une belle couleur dorée, mais c’est la seule lumière sous un ciel obstinément gris, un temps de musée, qui nous pousse à rejoindre le Louvre. Et puis il y a le thème de l’exposition Figures du fou. C’est l’occasion de voir les images qui ont accompagné le travail du jeune Foucault lorsqu’il écrivait l’Histoire de la folie, livre qui a secoué toute une génération… même si les commissaires soulignent qu’ils montrent les fous, et non comme le faisait Foucault l’effet du regard médical qui délimite et met à l’écart des comportements que nous appelons aujourd’hui maladies psychiatriques, psychose, folie. Michel Foucault s’intéresse à un mouvement d’exclusion ; les commissaires interrogent les modes de présence de ceux que désigne le mot fou dans la société.

Etrange exposition qui englobe sous le même nom fou des représentations d’incroyants qui se détournent de Dieu, de chrétiens illuminés habités par l’amour du Christ, de fous institutionnels qui travaillent dans les cours royales et de malades mentaux du 19e siècle. Une histoire de la discontinuité des représentations des « autres » dans notre culture (or, justement, dans l’exposition, on s’aperçoit que l’autre, c’est souvent nous !)

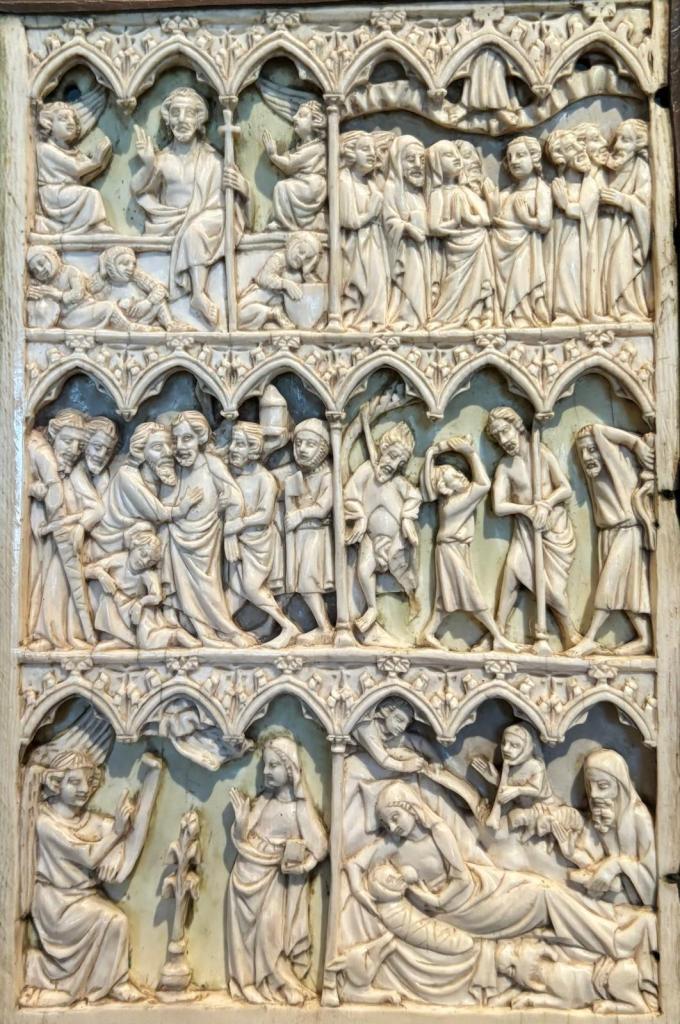

La folie du haut Moyen Age est assez sympathique. Le sang ne coule pas et je ne vois guère de férocité dans les petits monstres qui habitent les bords des vitraux ou les marges des manuscrits, qui jouent de la musique, agitent leur sceptre dérisoire, s’occupent à décider dans quelle direction ils doivent diriger leurs têtes opposées, ce qui n’est pas si facile.

La démence, c’est de n’être pas chrétien. Tant pis pour l’insensé, qui ne voit pas que la mort approche et que seul importe l’ordre de Dieu. Il ne fait de mal qu’à lui-même. La plupart des fous n’ont pas l’aspect inquiétant qu’on donnera plus tard aux malades psychiatriques. Rien de pathétique non plus dans ceux qui sont en proie aux tourments de l’amour. Ils déraisonnent gaiement. La matrone qui se laisse séduire par un jeune fou (reconnaissable à son bonnet et à ses oreilles d’âne) n’a pas l’air dévastée.

La douce folie d’amour mène aussi le fils prodigue ; sans doute, il renouera avec la raison paternelle une fois que les courtisanes l’auront dépouillé, l’exposition cependant ne le montre pas repentant.

Et si Aristote, le vieux roi des philosophes se soumet à la maîtresse d’Alexandre, celle-ci se borne à l’empoigner par les cheveux.

A la fin du 15e siècle et au 16e siècle, la folie se confond avec un inventaire des vices qui touchent la société entière. La Nef des fous de Sébastien Brant (1494), va devenir, au XVIe siècle, le livre le plus lu après la Bible. L’Eloge de la folie d’Erasme 1511 a aussi été un grand succès. L’église elle-même sonne la récréation pour le temps du Carnaval où l’on est autorisé à manger, boire, danser joyeusement et à pratiquer toutes les formes d’échange inventés par l’homme en société. La critique des folies humaines du Carnaval rappelle le tableau des proverbes de Brueghel

Voici la clé de quelques-uns :

les femmes sont malignes (qui lient le diable sur l’oreiller). L’hypocrite mord les piliers. Je ne suis pas sûre de comprendre. Le pilier est-il l’image de spiritualité que le mordeur de pilier veut donner, alors qu’à l’intérieur, il est indifférent ? La personne à la langue bien pendue trouve toujours sur quoi parler (Elle porte du feu dans une main et de l’eau dans l’autre).

Les signes distinctifs des fous sont très nombreux, bonnet aux oreilles d’âne ou à crête de coq, parfois ornés de grelots ; marotte ou flute (le fou souffle dans des instruments à vent), habit rayé, manteau à queues de renard tournées vers l’extérieur. Les livres ne préservent pas de la folie. Les intellectuels chaussés de lunettes sont parmi les pires car ils sont prétentieux et on ne sait trop si les peintres dénoncent leur conception erronée de la science, ou si leur folie est de croire que l’homme peut accéder à la raison.

D’autres sont prospères comme ce Coquinet, bouffon du duc de Bourgogne, qui porte un chaud manteau et un bonnet orné de jolis médaillons. Ce fou de cour est exempté de la folie universelle car il dit qu’il n’y a que déraison dans le monde, que la raison humaine est une folie. Finalement il révèle la vérité, même s’il ne sait pas que c’est la vérité.

Toutes ces images montrent une société d’avant la frontière d’une prison entre raison et déraison où le fou existait dans la société. C’était avant le phénomène historique que Michel Foucault a décrit sous le nom de « grand renfermement du 17e siècle » quand la folie cessant d’être détentrice d’une vérité, les fous ont été enfermés à l’Hôpital général et autres maisons de force avec les chômeurs les délinquants et les mendiants.

Il faut les dernières salles pour qu’on nous parle de la tragédie de la folie : la société qui entourait les fous à la Renaissance a disparu des images, cependant la présence de la folie dans la peinture se fait insistante, à travers les figures du rêveur du criminel ou de l’artiste.

Goya fait surgir des chouettes et des chauves-souris inquiétantes derrière son dormeur et montre la déraison qui habite nos songes.

Füssli représente le délire de Lady Macbeth qui doit affronter ses crimes. Charles Marie Bouton, la folie de Charles VI. ce sont à présent les rois que l’on montre délirants.

Maintenant le délire touche le peintre, envahi par son œuvre, étranger au monde social qui l’entoure, effrayé par ce qu’il abrite en lui, et nous, voyeurs, nous nous interrogeons sur l’unité profonde de l’art et de la folie.

Quelques repères:

Antoine-König Elisabeth et Le Pogam Pierre-Yves, Figures du fou, Découverte Gallimard-Musée du Louvre

Foucault, Michel, 1961, Folie et déraison. Histoire de la folie à l’âge classique, Paris, Plon.

https://www.artmajeur.com/fr/magazine/5-histoire-de-l-art/les-proverbes-flamands/332902