Maintenant que nous sommes de retour à Paris, je prolonge le voyage en écrivant cette Chine de papier.

Shanghai près des maisons de thé vieille ville

Arrivée à Shanghai, j’ai pensé avec joie. « Ah ! Me revoici dans cette ville si brillante… ». Aujourd’hui, tout ce que nous avons vu continue à vivre, à fourmiller et pourtant nous étions seulement des visiteurs de passage, nous n’avons parlé qu’avec quelques intellectuels francophones et nous avons côtoyé l’autre Chine sans pouvoir atténuer jamais la distance qui nous séparait des boutiquiers dans leurs minuscules échoppes, des joueurs de Majong accroupis dans la rue, des ouvriers qui enfourchaient leurs vélos pour retourner dans des banlieues lointaines. Et puis, si nous ramenons quelques images de Shanghai, de Xian et de Pékin, la Chine pauvre de l’intérieur nous est totalement inconnue.Ceci dit, nous n’avons pas plus de rapports réels avec les classes populaires françaises qui travaillent ou survivent avec des allocations, achètent des pâtes au supermarché, vont au Mac-do parce que le restaurant est trop cher et votent Front National à force de désespérance sociale.

Shanghai

A l’aéroport, nous sommes attendus par une étudiante de Fudan. Christine parle un excellent français. Elle est charmante, directe, intelligente et nous met tout de suite à l’aise. Grâce à elle, aux étudiants et aux collègues du département de français, nous avons eu l’impression de n’être pas seulement là pour prendre des photos et acheter des souvenirs.

L’hôtel (11 octobre)

Notre hôtel, le Crowne Plazza, est luxueux dans une version internationale du confort ; la literie est excellente, les chambres sont vastes et bien équipées (même si nous n’avons pas été capables de trouver TV5). Je suis mal à l’aise de vivre dans un tel luxe alors que le problème du logement à Shanghai est aigu.

Les collègues nous raconteront combien ils ont du mal à se loger. Les parents se saignent aux quatre veines pour que leurs enfants aient un toit. Les jeunes filles pour se marier exigent un appartement. Elles ont le choix car elles sont moins nombreuses que les garçons à cause des avortements pratiqués en masse quand les femmes découvraient que leur unique enfant serait une fille.

J’ai déchiré un corsage de soie et j’ai voulu racheter un chemisier. Accompagnés de nos hôtes, nous allons dans un grand centre commercial. Je voulais un vêtement « classique » pour mes deux conférences, et j’ai fini par choisir une chemise Ralph Lauren que j’ai payée plus cher que je ne l’aurais fait en France.

Selon le site du Ministère français du commerce extérieur, Shanghai en 2014 occupe la 10ème place du classement des grandes villes les plus chères du monde, immédiatement suivie par Pékin. L’étude, qui couvre quelque 211 métropoles prend pour référence la ville de New York et mesure les coûts comparatifs de plus de 200 articles dans chaque ville, y compris le logement, le transport, la nourriture, les vêtements, les articles ménagers et le divertissement. Dans le précédent classement annuel publié en juin 2013, Shanghai et Pékin arrivaient respectivement en 14ème et en 15ème positions. L’appréciation de la monnaie chinoise ainsi que l’augmentation continue des loyers sont à l’origine de ce bond dans le classement. En comparaison, Paris occupe la 27ème place, dans le classement de 2014.

Repas

A l’hôtel, le petit-déjeuner est gargantuesque et délicieux. La variété de ce qu’on trouve à manger est impressionnante. J’opte pour la nourriture chinoise (légumes, plats, voire soupe, jus de concombre… et j’ajoute du café). Jean-Marie va vers les viennoiseries, les beignets à la pâte de haricot rouge, les gâteaux de riz. J’aime bien l’atmosphère des tablées. Même dans ce milieu international, on entend de grands éclats de rires et c’est encore plus fréquent dans les restaurants où nous allons pour déjeuner ou pour dîner. En France, cela n’arrive guère qu’aux anniversaires ! A quoi tient cette façon si directe de se réjouir ? Au caractère des Chinois, à leur capacité à profiter simplement des bonheurs de la vie qui en fait un peuple agréable, ou bien à l’enrichissement récent qui fait qu’ils se souviennent encore du temps des privations ? C. déplore l’importance attribuée à la nourriture : « A peine nous, les Chinois, nous avons fini d’avaler un repas que nous nous demandons où nous allons prendre le suivant ! ». Mais quand il nous invite, sa femme compose de savants menus, assemblant des éléments opposés, mariant le chaud et le froid, les saveurs, les couleurs. L’absence de communication rend ses choix opaques, bien que je sache qu’ils obéissent à un système harmonieux et que tout ce qui se mange rentre dans un immense tableau à entrées multiples.

Dans les restaurants les plus chics, la table est ronde, avec un plateau qui tourne pour faciliter le partage, ce qui permet de goûter à tout. Les grandes spécialités de Shanghai sont les plats sucrés, porc et poissons caramélisés et vernis (un peu trop sucrés pour moi) et les pâtés de porc cuits à la vapeur, mais ces musts sont accompagnés de nombreux autres plats. Nous picorons dans le porc en ragoût, les haricots mange-tout à peine saisis, le chou au tofu… nous formons des petits tas sur nos assiettes. Au bout d’une heure, le plateau a tourné et retourné, nous nous sommes bien amusés et nous sommes rassasiés. Combien les menus français articulés autour de trois plats doivent paraître pauvres aux yeux de ce peuple cuisinier !

Tout est comestible. Au restaurant universitaire, j’ai dégusté des pattes de poulet (gélatineuses, mais de saveur exquise). De toute façon, ce que je mange de bizarre a le goût du voyage et me ravit.

A deux pas des flots de voitures et des bruits de klaxon de Handan Road, notre quartier est constitué par un ensemble de rues calmes, bordées de platanes. On y croise des gens qui flânent. Les maisons n’ont que deux ou trois étages. Les vélos passent tranquillement. On se croirait dans une sous-préfecture d’après-guerre et non dans une ville de 23 millions d’habitants. Dès qu’on retrouve les grands axes, ça change. À chaque coin de rue, on risque sa vie. Les automobilistes sont prioritaires lorsqu’ils veulent tourner à droite. Plus leur voiture est chère, plus ils foncent, plus ils donnent l’impression que la ville est à eux et la densité des BMW et des Porsche est remarquable. Le métro, moderne et très confortable, sera notre moyen de transport favori. Les wagons, plus larges qu’à Paris, ont l’air moins bondés, mais nous sommes souvent restés debout parce que les jeunes voyageurs ne cèdent pas plus leur place qu’à Paris. Concentrés sur leurs portables, ils tapent frénétiquement des messages, ou bien ils s’absorbent dans des jeux, sans lever la tête. Semblables à tous les jeunes du monde.

Jardin Yu, 11 octobre, nous nous précipitons vers l’attraction numéro 1 des touristes, le jardin Yu construit pendant vingt ans à partir de 1559 par le fils de Pan En, haut fonctionnaire de la dynastie Ming. Avant d’entrer nous visitons le temple du Dieu protecteur de la Ville où des jeunes filles en tee-shirt décorés de photos à la mode et en baskets font brûler de l’encens. Difficile de savoir ce que signifient ces rites ? Que fait-on lorsqu’on demande à un de ces dieux rebondis de conjurer les influences néfastes (ils sont si loin de notre Christ pantelant sur la croix ou du Dieu abstrait des Musulmans !). Ici, les dieux, il y en a plein et les Chinois ont l’air d’être toujours d’accord pour en ajouter un à la liste des porte-chances équivalents. Souvent, comme ici ou à Wushen, le dieu est un homme exceptionnel. Et d’ailleurs Bouddha, dont le culte est lui aussi en plein essor, n’a pas créé le monde, qui existait avant lui. Il ne juge pas, il enseigne, invite chacun à trouver pour son compte le chemin de la lumière.

Le jardin Yu occupe une superficie de 2 hectares et il suffit de regarder par-dessus la muraille pour voir les gratte-ciel en construction, mais il paraît beaucoup plus grand grâce à la division de l’espace en coins séparés.

Tous les jardins chinois classiques combinent des rocailles qui représentent des montagnes, des bassins sillonnés par les carpes où se reflètent les arbres et des pavillons aux noms délicats (Jardin des 10 000 fleurs, pavillon des trois épis, pavillon de la magnificence du jade, pavillon du poisson heureux…). Montagne, eau et kiosques, constituent un microcosme plus intéressant que le monde réel puisque le jardinier a choisi des rochers extravagants – une quintessence de roches usées par l’érosion – combiné harmonieusement les arbres, que l’eau est animée par les plantes et les poissons, et qu’on peut admirer son reflet depuis les kiosques érigés sur des buttes artificielles.

Le dragon puissant

Chaque partie est isolée par un mur coiffé de tuiles grises et écailleuses, un corps reptilien qui s’achève en tête de dragon. Le dragon est plutôt bénéfique ; ce n’est pas un monstre prêt à avaler le monde. Il représente la force de la nature toujours prête à s’éveiller, à rompre les limites et à déranger l’ordre des hommes, mais toujours prête également à répandre la pluie qui fertilise la terre lorsqu’il marche sur les nuages. Notre dragon du jardin Yu est un dragon puissant qui tient dans sa gueule la perle ronde du pouvoir.

Chaque bassin d’eau est relié aux autres par un pont sinueux, fourchu… qui protège le promeneur des esprits mauvais. Ces derniers sont tellement stupides qu’ils ignorent tout de la marche du cavalier, familière aux joueurs d’échecs (et sans doute aux amateurs de jardins) ; ils ne savent qu’aller droit.

Trois adolescents sont au bord du bassin aux carpes : à quoi réfléchit la jeune fille appuyée à la barrière ? Le sait-elle ? Peut-être prend-elle conscience de la tristesse fade de l’existence ? Peut-être veut-elle montrer son meilleur profil ? Que regarde l’adolescent penché sur le sombre étang ? La troisième, absorbée par l’écran du téléphone, tourne le dos aux trésors du jardin. Mais les ombres descendent doucement avant qu’on ait pu leur inventer un passé et un avenir. Il est temps de rentrer.

Trois adolescents

Nous reprenons le métro. A deux, je suis protégée contre l’angoisse de l’étrangère qui se perd dans un monde incompréhensible. Nous nous déplaçons dans notre bulle de couple. Rien de grave ne peut arriver à côté de Jean-Marie qui me dira ce qui l’amuse et l’émerveille, avec qui je pourrai partager ce qui m’étonne, ce qui me plaît et me déplaît et grâce à qui je vais être tranquillement irresponsable, oublier où sont rangés les billets et les adresses des hôtels. Comme le voyage va être doux !

Revoilà Handan Road où un petit peuple de commerçants vit tranquillement à côté du trafic. Sur les carrioles du trottoir, des cuisiniers entassent de quoi cuire un ragoût, des marrons, des brochettes… Plus loin, un réparateur de vélos a ouvert une échoppe sommaire.

Pour dîner, j’emmène Jean-Marie au « Palais de la nourriture ». Au premier étage, il y a des cantines. Il faut pointer du doigt sur ce que nous voulons, potages ou xiao long bao, puis s’installer sur des banquettes collectives. Les raviolis de Shanghai sont des sacs de pâte, farcis de porc et cuits à la vapeur que l’on mange en essayant de ne pas laisser dégouliner le bouillon brûlant. Ce n’est pas élégant, mais de toute façon personne ne se soucie de nous ; les touristes n’étonnent plus les Shanghaïens.

Le musée (12 octobre)

C. nous aide à acheter des billets de train Xian-Pékin. Il n’est possible de le faire qu’une semaine avant le départ et les trains de nuit sont pris d’assaut. Arrivés sur la Place du Peuple en taxi, nous avons commencé par regarder la place. Jean-Marie voit le premier joujou des architectes, le bâtiment du Français J.-M. Charpentier surnommé la Machine à écrire où se donnent les opéras. A présent, dans cette Chine des gratte-ciel, il paraît de taille modeste.

Je me souviens de l’histoire du pilier autoroutier central de la place. Lorsqu’on a construit les autoroutes urbaines, les ouvriers avaient du mal à percer la roche car ils dérangeaient une dragonne enceinte qui habitait là. Les autorités de Shanghai ont consulté un moine bouddhiste « venu d’une contrée de Dragons » qui a demandé à la dragonne de laisser en paix le chantier, ce qu’elle a accepté à une condition, que ses enfants soient les maîtres du pilier central. Ainsi fut fait : la mère des dragons s’est envolée vers les cieux, laissant la place aux autoroutes, et des sculptures de dragon s’enroulent autour du pilier pour rappeler le pacte. Au musée, nous avons passé tellement de temps à voir les bronzes antiques, qu’il n’en est plus resté pour les peintures et la calligraphie.

Il y a deux ans, C. m’avait montré que les écritures les plus belles sont d es tracés (et pas des résultats immobilisés). En Occident, nous apprenons à aimer des formes régulières : dans l’alphabet Bodoni, nous apprécions l’uniformité du dessin (le réemploi des mêmes formes d’une lettre à l’autre). En Chine, on cherche à retrouver le geste du poète-dessinateur qui d’un trait a célébré l’instant parfait, l’élan de l’existence.

es tracés (et pas des résultats immobilisés). En Occident, nous apprenons à aimer des formes régulières : dans l’alphabet Bodoni, nous apprécions l’uniformité du dessin (le réemploi des mêmes formes d’une lettre à l’autre). En Chine, on cherche à retrouver le geste du poète-dessinateur qui d’un trait a célébré l’instant parfait, l’élan de l’existence.

Cette année, j’ai appris un caractère inscrit sur la paroi d’un grand bassin de bronze et reproduit sur le mur du musée, « (l’Empire du) milieu », un des rares idéogrammes figuratifs (un cercle coupé en deux par une verticale). Aussi ai-je pu le mémoriser sans effort. Ce qui émeut dans le tracé du bassin de bronze, c’est son irrégularité : la corne qui s’écarte, à droite du cercle, en fait un tracé vivant.

J’aime cette écriture, mais un système si complexe pourra-t-il perdurer dans un pays démocratique ? Il faut quatorze ans d’entraînement pour faire une personne cultivée. La Chine populaire a certes – non sans débats récurrents – simplifié les caractères, mais n’est pas allée plus loin. Il n’est pas question d’adopter la transcription en lettres latines (pinyin) ainsi que l’ont fait les Vietnamiens au XVIIe siècle avec la romanisation d’Alexandre de Rhodes.

Nous pensons que c’est une question d’espace politique : les signes ne sont pas enfermés dans le monde local. Ils demeurent inchangés d’un bout à l’autre de l’Empire alors même que les peuples ne se comprennent pas à l’oral. L’écriture fait tenir l’Empire. C. estime que les signes préservent surtout la mémoire : selon lui, les hanzi persisteront même si les Chinois apprennent tous le mandarin. Tracés pour résister au temps, ils lui semblent inséparables de l’histoire, fondement de l’identité chinoise. S’ils perdaient leur écriture, les Chinois ne pourraient plus déchiffrer le sens de leur histoire.

Mais voilà : à force de moins écrire sur papier, en raison de l’usage des ordinateurs et plus encore des SMS sur les téléphones portables, les jeunes Chinois commencent à perdre la mémoire des caractères. Un sujet d’inquiétude contrebalancé comme chez nous par les progrès technologiques : le téléphone propose plusieurs caractères corrects à présent.

Le chien du Musée de Shanghaï

Lorsqu’on ressort, la nuit est déjà tombée : de vieilles femmes, rassemblées autour d’un magnétophone sont en train de pratiquer des danses de salon. Des flots de musique pop occidentale envahissent la rue, mais ce tumulte n’a pas l’air de gêner les passants. C. raconte que lorsque des grands-mères sont allées rendre visite à leurs petits-enfants, expatriés à New York, elles ont voulu faire pareil et un policier les a arrêtées au motif qu’elles troublaient l’ordre public. On les imagine bien ces vieilles Chinoises contentes de se déhancher sous le clair de lune new-yorkais.

– On va au night-club quand on veut danser

– Mais à quoi sert d’avoir des places et des jardins si on ne peut pas s’en servir pour faire la fête ?

Elles découvrent tout à coup les limites de la démocratie américaine.

Le soir, nous flânons dans la rue la plus commerçante, la rue de Nankin (East Nanjing) illuminée par les néons. Il y  a toujours les marchands à la sauvette qui vendent des montres, de faux stylos Mont-Blanc, des roller à lumières… Partout des touristes chinois se précipitent en matérialistes enthousiastes sur tout ce qui est à acheter.

a toujours les marchands à la sauvette qui vendent des montres, de faux stylos Mont-Blanc, des roller à lumières… Partout des touristes chinois se précipitent en matérialistes enthousiastes sur tout ce qui est à acheter.

Dans les trois villes que nous visiterons les publicités pour les maisons de luxe prolifèrent et le plus modeste des voyageurs est confronté au martèlement publicitaire. A Beijing, le groupe Balintimes promet le luxe à chacun. Ceci dit, dans le centre-ville, les boutiques sont plutôt vides.

Universitaires inquiets. 13 octobre

Après la conférence au déjeuner, nous abordons entre collègues les discussions sur la situation culturelle. Ont-ils l’impression que ça s’améliore ? Sont-ils confiants ?

Pour le moment, on laisse les intellectuels tranquilles s’ils ne se mêlent pas de politique. Bien sûr, ils sont devenus enseignants en sachant que pour gagner de l’argent, il aurait mieux valu travailler pour des compagnies étrangères. Ils savaient qu’ils resteraient à l’extérieur de la course, mais ils croyaient pouvoir travailler tranquillement.

Professeur C. : « La génération qui a mon âge se souvient de la misère générale et ne peut qu’être optimiste : l’amélioration de la condition des Chinois est si évidente qu’ils sont prêts à accepter la corruption et l’inégalité. Nous sommes passés d’une chambrette partagée par toute une famille à un appartement modeste mais confortable ». Le professeur a vécu les horreurs de la révolution culturelle. Il n’a pas été garde rouge (parce qu’un de ses frères a directement souffert des évènements, puisqu’il a été envoyé à la campagne et n’a pu étudier, ou parce qu’il était déjà un homme des livres qui trouvait absurde de croire que le seul Petit livre rouge contenait les réponses à tout ce qu’il voulait savoir, ou tout simplement parce qu’il était issu d’une famille douteuse, son père étant lui-même un intellectuel). Cela l’a protégé et l’a empêché de devenir un criminel ou un martyr. Ce sont d’autres élèves qui ont commis des atrocités. Il lui arrive encore d’entendre les cris d’un de ses professeurs battu dans la cour du lycée. « J’ai renoncé à un système parfait parce que j’ai vu combien les rêves menaient à la catastrophe.

Il regrette que la Révolution culturelle des années soixante soit un domaine d’études quasi interdit. Dans les musées d’histoire de la Chine, pas un document, ou presque, n’est visible sur cette période. Or, c’est pour lui une tâche d’actualité que d’empêcher le retour d’une telle catastrophe. L’ordre fragile d’une société humaine repose sur les familles et la transmission, et il voudrait que les historiens puissent mettre en garde les générations suivantes. Mais on ne peut étudier cette période sans se pencher sur le rôle du parti unique. Les dirigeants jouent toujours sur deux tableaux : le libéralisme économique et le contrôle politique, la censure sur internet, des intimidations. La liberté d’expression est étroitement surveillée car le pouvoir sait que la contestation aboutira à une remise en cause du système établi par Mao dont le catafalque est toujours installé sur la place Tien An Men. (Pendant notre séjour, Google et Le Monde, coupables de rendre compte des soulèvements de Hong Kong étaient bloqués. Les programmes de télévision étrangers s’interrompaient brusquement dès qu’il s’agissait de la Chine)

Des amis à qui nous avons raconté ces discussions, nous ont reproché de nous arrêter à la propagande des bénéficiaires de la Chine capitaliste. Ils nous ont renvoyé à un texte fameux d’A. Badiou, brillant philosophe qui voit dans la Révolution culturelle, en dépit de ses « inévitables » violences, une expérimentation glorieuse du dépassement des contradictions entre travail intellectuel et travail manuel, une tentative de contrôle des masses populaires sur les organisations de la société …. Un des arguments de Badiou est qu’une comptabilité de cadavres ne justifie pas une position politique. Il manque singulièrement d’imagination. J’aurais aimé qu’il soit obligé de regarder, simplement de regarder ceux qu’on a humiliés, battus, enfermés, affamés. A en croire les témoignages qu’on lit à présent en France, la terreur que Mao a fait descendre sur la Chine était encore plus violente que la coercition que les États ont exercée sur les troupes et sur l’arrière pendant les dernières guerres européennes. Et ce système de terreur et d’humiliation touchait tout le monde, poussant chacun à se méfier même des membres de sa famille et de ses amis. J’aurais voulu l’écouter répondre à ceux qui racontent simplement la douceur retrouvée des liens familiaux, le plaisir d’avoir une chambre à soi et d’aller au restaurant manger des champignons cuisinés à la mode du Hunan.

Simon Leys interprète la révolution culturelle en termes de lutte « menée au sommet entre une poignée d’individus, derrière le rideau d’un fictif mouvement de masses ». Badiou préfère penser que la passion de l’égalité a précipité la Chine dans les évènements des années 60. Quoi qu’il en soit, j’ai perdu la mystique de l’égalité et je ne crois plus à la vision binaire qui accompagne les révolutions. C’est déjà une pente naturelle que de rejeter les opinions d’autrui, de ne pas écouter ses adversaires, et surtout de mariner dans ses griefs (on en a toujours : l’égalité n’est pas complète, les puissants sont arrogants, les professeurs ont été méprisants). Chacun juge qu’il ne doit pas y avoir prescription et les révolutions et les guerres civiles permettent de régler ses comptes contre les boucs émissaires les plus faciles à repérer. Tout est ramené à deux camps dont le plus faible est à exterminer. Je ne veux pas d’un déchaînement de haine y compris contre des ennemis obscurantistes et détestables. J’attends de la société qu’elle m’oblige à contrôler mes antipathies, qu’elle me protège de la tentation destructrice qui accompagne la recherche d’un ordre absolu.

Mais plus encore, je déteste la bêtise crasse d’une ligne qui a voulu détruire toute la culture au nom de l’égalité, ne laissant subsister que Le Petit Livre rouge. Témoignage après témoignage, des cinquantenaires racontent les risques qu’ils ont pris pour lire lorsqu’ils parvenaient à sauver un volume, alors que leurs camarades forçaient les portes des appartements : « On vient nettoyer « les quatre vieilleries » » ! – « les 4 vieilleries » ? – Les vieilles pensées ! Les habitudes ! La culture et les coutumes ! ». Comment après s’indigner des 20 000 livres brûlés en 1933 par les nazis ? Ou pour le dire autrement comment ne pas trouver d’échos entre un Hitler qui voulait débarrasser la jeunesse allemande des opinions humanistes sclérosées contenues dans les livres et le discours du lettré Badiou qui passe pourtant son temps à lire Platon et Saint Paul.

Face à face deux certitudes : à ceux pour qui la soumission est fille de l’ignorance, Badiou rétorque que la culture empêche de concevoir un monde nouveau (il n’a pas entièrement tort ; je me souviens des intellectuels de 14-18 souvent plus endoctrinés que les paysans peu-lettrés du Languedoc et puis, le capitalisme pratique des façons plus sournoises de détruire la culture. Dans nos écoles occidentales où tout s’égalise, on forme peut-être moins de lecteurs et quand bien même l’école saurait faire son travail, les téléphones portables et les jeux font reculer partout la lecture).

Les enseignants les plus âgés disent que ces temps difficiles sont loin à présent et ils ajoutent à mi- mot que le mérite paradoxal de Mao est d’avoir restauré la grande Chine impériale et chassé les étrangers. Leur Mao ressemble à un avatar de l’empereur Qin et ils ne désapprouvent pas ce rêve de puissance qui a rendu son honneur à la Chine. Ils ont renoncé à l’utopie d’un monde juste et paraissent convertis aux méfaits du capitalisme qui les a tirés de l’extrême pauvreté. « Je me contente d’un régime gris qui me permet d’avoir un réfrigérateur et un électrophone et me laisse travailler en paix. Mais je ne sais pas combien de temps va durer notre semi-liberté ». Moi, je me demande tout de même pour combien de temps la jouissance matérielle et le plaisir nationaliste de rattraper l’Occident pourra donner un sens à la vie des Chinois. Ils risquent bientôt de ressembler aux jeunes Français englués dans la consommation technologique et qui ne croient plus ni à la lutte des classes, ni à la République. Et puis auront-ils le temps de rejoindre l’Occident ?

« La lutte contre la corruption est un faux-semblant, dit encore C. : Xi Jinping déclare que l’État n’abritera plus de corrompus ; il fait quelques exemples pour ne rien changer. Il en profite pour éliminer ses adversaires et durcir le régime. Notre président commence d’ailleurs à s’en prendre à la mauvaise influence des intellectuels ». Vraie lutte contre la corruption ou poudre aux yeux ? Des membres du Politburo tombent, mais cela peut être un épisode des luttes pour le contrôle du parti.

Les jeunes n’ont pas en tête ces souvenirs sanglants et ils n’ont pas connu la famine. Leur Chine est celle des inégalités et du consumérisme et ils sont vite critiques. Deux des maîtres de conférences sont des produits du communisme : ces jeunes femmes ont pu faire des études alors que leurs parents venaient de la paysannerie pauvre. En une génération, des filles méritantes des classes paysannes sont devenues des lettrées. Mais elles disent que l’ascenseur social s’est arrêté, que le recrutement des universités se referme au profit des privilégiés. Elles sont déçues par une société où les riches s’enrichissent, tandis qu’on oublie les classes moyennes. « On se partage les miettes et les riches sont arrogants. Les capitalistes confisquent l’espérance ».

La famille est toujours le pilier de la société. Mes collègues racontent que leurs parents se sont sacrifiés pour elles ; elles disent qu’elles vont s’occuper d’eux quand ils tomberont malades. Ce sera difficile à cause de la politique de l’enfant unique qui fait qu’un couple assumera le fardeau de leurs enfants et de leurs quatre grands parents. La prospérité actuelle, si relative, leur paraît très éphémère.

Les collègues qui ont des enfants s’inquiètent de la pollution et des effluves industriels irrespirables qui rendent les jeunes asthmatiques. Elles me racontent que pour préparer des conférences internationales, on n’hésite pas à mettre en chômage technique toute la population de la ville d’accueil. Ces jours de congés forcés sont suivis de rattrapages et bien sûr cela ne change rien à la vie quotidienne. En hiver surtout la pollution recouvre la ville. Même la nourriture est inquiétante. « Comment vivre dans une société où on ne sait pas si le lait qu’on donne à son enfant n’est pas contaminé par la mélamine ? ».

La rivalité entre les universités de Shanghai et de Pékin est très réelle. Certains de mes interlocuteurs m’ont dit que les deux universités pékinoises du classement de Shanghai sont premières pour des raisons politiques (Fudan n’est que la troisième). Ils insinuent que les Pékinois sont de façon générale moins civilisés.

14 octobre

Je rêve d’aller dans les montagnes du Sud-est (le Yunnan je crois) où Christine m’a dit qu’en toute saison la température est douce, où la nourriture est abondante, même si les paysans triment dur dans les rizières, où on mange des champignons délicieux.

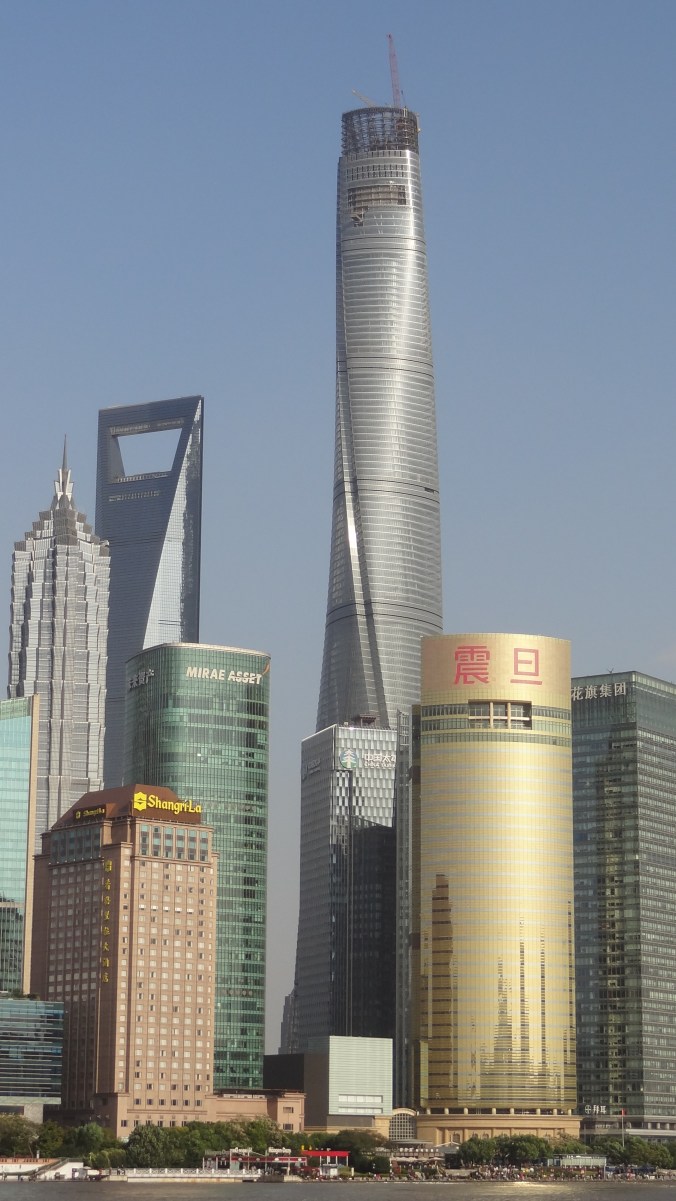

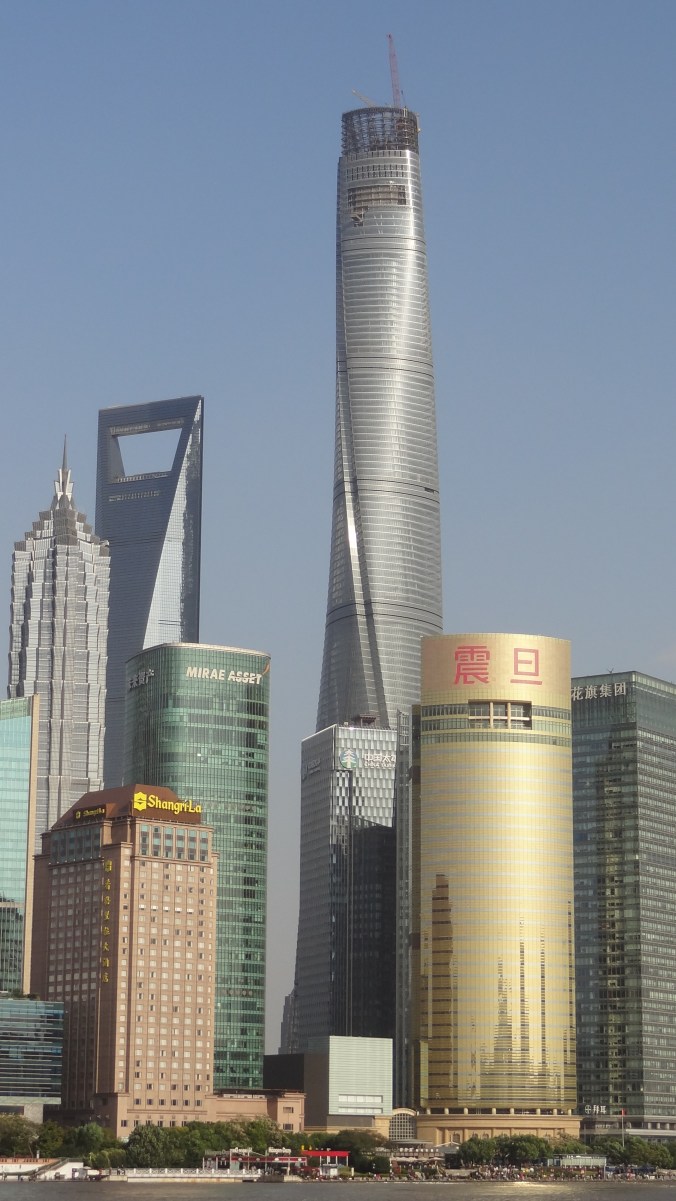

Nous avons flâné sur la promenade qui longe le HuangPu. De notre côté, c’est le Shanghai du XIXe siècle, avec les banques et les hôtels laissés par les Européens, mais le plus fascinant est de regarder la forêt des tours sur l’autre rive du sombre fleuve. Elles ont toutes les couleurs, rose, vert, or, gris-argent ou noir laqué. Elles flottent dans le ciel, verticales comme des rochers-montagnes qu’un jardinier plus extravagant encore que celui du jardin Yu aurait rassemblés. Pudong, qui a poussé en vingt ans, est quelque part entre une BD de science-fiction et l’aboutissement d’un improbable paysage à la chinoise.

Pudong synthétise le jaillissement d’énergie que l’on sent quand on se promène dans Shanghai. A côté Paris ressemble à un village qu’on aurait mis sous une cloche de verre pour le préserver du temps.

Les trois tours

Le parc

On y va l’après-midi après un séminaire où les étudiants ont présenté leurs mémoires et leurs thèses. On franchit de larges boulevards et on se retrouve dans ce parc Lu Xun sous un grand ciel bleu. Bruissement léger des bambous, tour du lac. On regarde les Chinois dans leurs activités multiples. Là, ce sont les appareils de remise en forme et les gymnastes qui viennent s’entraîner, là les musiciens, violons à deux cordes, fanfares ou orchestre de jazz. Peu d’amoureux à cette heure, mais des vieilles qui promènent les enfants et des vieux qui pèchent les carpes du bassin. Temps serein, bonne humeur. Jardin sans oiseaux ou à peu près. Seuls les canards ont repris du service.

Nous cherchons la tombe de l’écrivain Lu-Xun, grande figure prérévolutionnaire. Halte devant une stèle. Un jeune homme nous appelle et nous emmène derrière une statue. Là, il s’incline très bas et nous invite à faire pareil. Impossible d’imaginer un lycéen français se recueillir devant la tombe de Victor Hugo ou d’Émile Zola !

15 octobre

Le quartier Hongkou est devenu un haut lieu touristique depuis que les juifs viennent ou reviennent visiter les lieux où 20 000 d’entre eux fuyant les persécutions nazies furent accueillis. Quelques riches familles sépharades étaient installées dans la Shanghai européenne, mais à partir de 1933 des réfugiés sans cesse plus nombreux arrivèrent. Shanghai en effet était un « port ouvert » pour lequel aucun passeport n’était requis. Par ailleurs, en Autriche le consul chinois Ho Feng Shan, puis en Lituanie le consul japonais Tsuhigara ont octroyé aux juifs des milliers de permis de voyage ce qui valut à ce dernier d’être fait « juste parmi les nations ». Pendant l’occupation japonaise, l’armée impériale japonaise a obligé les Juifs à se regrouper dans un ghetto, mais sans toutefois les y enfermer. Les réfugiés s’entassaient avec la population locale chinoise, qui elle-même vivait dans des conditions difficiles. Dans leurs témoignages, les Juifs racontent pourtant que les Chinois ont toujours cherché à les aider[1].

Avant d’arriver à la synagogue, nous sommes passés par les rues vieillottes. J’ai demandé à une dame si je pouvais visiter son immeuble. Elle m’a laissée entrer. J’ai été saisie par la saleté et le délabrement de la cage d’escalier, à un point insoupçonnable si on s’en tient aux façades.

La synagogue, par contraste a été entièrement rénovée. Elle est astiquée.

16 octobre Il y a deux ans, j’avais flâné dans les ateliers branchés de la rivière Suzhou. au nº 50 de la rue Moganshan. M50 abrite une cinquantaine d’anciens bâtiments industriels, autrefois, des usines à présent ateliers d’artistes.

Cette fois, nous partons pour Yang Shu Pu Road, un village perdu dans une banlieue. Après une demi-heure de bus, nous parvenons à l’entrée des bâtiments. Dès le premier entrepôt, nous sommes accueillis par des gens qui sont peut-être des artistes, mais qui sont surtout occupés à un combat de criquets. Ils excitent les grillons en les touchant sur le dos avec une tige de métal. L’animal le plus agressif se jette sur son adversaire qui prend la fuite. Les amateurs de criquets nous trouvent très décevants car nous ne manifestons qu’un intérêt poli.

Après, visite intéressante. Artistes business men, organisateurs de fêtes avec dégustation de vins français.

Le village sur l’eau : Wuzhen

En 2012, j’avais visité Suzhou, la capitale de la soie. Cette fois, C. nous emmène dans une autre des villes d’eau récemment réhabilitées et transformées en attraction touristique. De fait, à l’arrivée nous trouvons une masse considérable de Chinois qui se sont eux aussi rués là pour le samedi (je ne sais si je parviens à me réjouir que le niveau de vie permette à cette ville fictive et délicieuse de prospérer à l’ombre du tourisme de masse). Le parking dépassé, on paie un droit d’entrée, on prend un coche d’eau, puis tout est piétonnier…

Les murs sont reconstruits, les activités traditionnelles sont en quelque sorte mimées puisque elles sont là pour le plaisir des touristes. Fabrique d’indigo dont on admire les séchoirs, lanternes, bonbons, cuisiniers en vitrines et même un pêcheur qui mène sa barque à la perche, accompagné de deux cormorans perchés sur le bord, prêts à plonger.

Ce diaporama nécessite JavaScript.

On peut aussi visiter un musée des pieds bandés, un temple dédié à un général à la fois homme et dieu, un musée du mariage avec les chaises à porteur bien décorées où s’asseyait la mariée et pour le plus grand plaisir des Chinoises la reconstitution des tenues traditionnelles qu’il est possible d’essayer.

Ce diaporama nécessite JavaScript.

Le plus beau est d’errer le long des canaux entre les maisons restaurées. On se promène ; on admire à nouveau la façon dont les architectes percent les murs créant des points de vue sur la rivière depuis la rue. Art chinois des cadrages. Le bonheur d’être là nous saisit.

Nous quittons Christine à l’aéroport. L’avion est en retard, et nous comprenons que nous ne ferons rien ou presque de l’après-midi. Nous arriverons tard à Xian, la ville de l’empereur Qin ShiHuangdi qui a été le premier à unifier la Chine. Cet empereur a créé un gouvernement central, standardisé les unités de mesure, la monnaie et le système d’écriture, il a fait construire 6400 km de routes et canaux, et conquis six royaumes. Bien sûr, c’était un tyran qui a cherché à éliminer la classe des lettrés, ordonnant une destruction systématique de tous les livres dont l’utilité n’était pas immédiate. Les dernières années de son règne n’ont été qu’arrestations arbitraires et tortures des lettrés. Tiens ! Tiens ! Cela rappelle Mao Tsé Toung qui est d’ailleurs celui qui a remis en mémoire son nom bien oublié. La dynastie Qin s’était éteinte dans les révoltes, seulement trois ans après la mort de son fondateur, et les incendies avaient provoqué un écroulement des fosses enfermant leurs trésors dans un oubli millénaire jusqu’à ce qu’un paysan qui voulait creuser un puits butte sur le fragment d’une statue.

Xian dans le Chensi

Je ne suis pas heureuse de voir les grandes affiches de l’Oréal ou d’Apple, de constater que les Starbucks ont envahi la ville. Les hommes se ressemblent et la société de consommation distribue les mêmes produits. Oui, pour trouver les différences qui nous fascinent, il faut aller dans les musées.

Cependant la lumière décline. Nous arrivons trop tard pour visiter la forêt de stèles. Nous flânons dans un quartier d’échoppes débordant de souvenirs, reproductions des soldats du mausolée, papiers précieux, effigies de Mao Tsé-toung, d’étals où cuisent des brochettes de mouton, où s’entassent des gâteaux. Déjà les néons s’allument. Sur les remparts, les kiosques aux toits recourbés rutilent. Nous entrons dans un restaurant bon marché ; même en montrant les plats, nous avons de mauvaises surprises : le potage de Jean-Marie est beaucoup trop pimenté pour qu’il puisse y toucher

Cela fait I/4 d’heure que nous marchons depuis l’arrêt de la tour de la grosse cloche et nous n’avons toujours pas croisé l’avenue qui mène à notre hôtel. (Il aurait sûrement fallu retourner sur nos pas jusqu’aux sous-sols de la tour ; nous avons dû sortir trop à droite et nous nous éloignons sans doute vers l’est au lieu d’aller à l’ouest). Quoi qu’il en soit, nous sommes perdus. Jean-Marie tourne et retourne un minuscule plan confié par l‘hôtel. Moi, j’arrête des passants dans l’espoir de trouver un anglophone. Une femme nous regarde et s’approche. J’emprunte le plan et montre la localisation de l’hôtel. Elle hoche la tête, propose de la suivre et je lui emboîte le pas. Jean-Marie qui déteste demander son chemin et qui ne comprend rien au trajet que nous suivons est furieux. Au bout d’un moment, il est persuadé que la femme ne sait pas plus que lui où nous allons. Seulement, j’ai le plan et le nom de l’hôtel et il n’ose pas me quitter.

Cependant la femme voit bien son inquiétude et, sans doute pour le rassurer, elle s’arrête à un hôtel. Les gens de la réception ne parlent pas plus anglais qu’elle, mais ils tapotent sur leur téléphone qui a un traducteur : « she knows the way ». Malheureusement, Jean-Marie n’est pas entré et n’a pas lu le message. Nous repartons dans la nuit et il traîne toujours derrière (peut-être qu’il a peur d’y passer la nuit, ou bien je l’ai privé de son rôle masculin). Tout à coup la dame se met à chanter et je me mets à l’imiter pour partager quelque chose. La musique me rappelle vaguement un cantique protestant, ou un hymne maoïste : la dame est peut-être en train de m’apprendre « nous sommes les enfants du président Mao ». Quoi qu’il en soit, l’air est étrangement facile, basé sur notre gamme tonique et pas sur les tons si difficiles à mémoriser. D’ailleurs, la dame m’approuve et fait de grands gestes d’approbation. Quand nous nous arrêtons au feu rouge, elle applaudit. Les gens nous regardent. Jean-Marie a honte. Je m’en fiche. Je braille avec l’illusion d’échapper à la solitude du touriste. La chanson partagée fait entrevoir un avenir où une rencontre aurait lieu. Trouver ce que nous étions capables d’échanger nous a pris dix minutes et nous y sommes parvenues. Mais dès l’arrivée à l’hôtel, la dame disparaît après un gracieux signe de la main, sans même accepter un thé.

Le problème de Jean-Marie, c’est qu’il ne reconnaît pas l’étranger amical que pourtant il désirerait rencontrer (parce que, quand même, on voyage pour ces quelques rencontres). Moi, au contraire, je m’attends toujours à le voir. Il a le visage du premier venu qui me sourit.

Le lendemain matin, nous nous réveillons très tôt. Nous avons rendez-vous à 7 heures devant le bâtiment principal avec un tour-opérator pour aller visiter le mausolée. Le car n’arrive que vers 8 h 30 car il a fait le tour de la ville pour récupérer des clients. Hélas ! la route est encombrée et nous avançons très lentement. Le soi-disant guide n’a rien à nous dire. Après deux heures, nous nous garons sur un vaste parking. Nous avons droit à la visite d’une exposition didactique – en réalité, un magasin d’usine hors de prix – où des ouvrières sont occupées à peindre des rangées de chevaux polychromes. Nous apprenons cependant que les statues du mausolée ont été cuites dans des fours, à une chaleur d’environ 900 °C., que les différentes parties (tête, bras, jambes, torses, armes) ont été produites séparément puis assemblées. On nous dit qu’en arrosant d’eau l’argile, en cours de cuisson, on lui donne une couleur métallique gris foncé. Après les statues étaient peintes avec une couche de laque ; la couleur a disparu comme pour nos cathédrales ; on en verra des traces sur les statues du musée

Entre temps, il s’est mis à pleuvoir à verse. Nous nous arrêtons pour déjeuner. Le repas franchement médiocre est compris dans le programme de la journée et les boissons, vendues dix fois le prix normal, sont en sus. Le groupe refuse d’en commander et refuse aussi de louer un mini bus pour parcourir les 500 mètres qui nous séparent du musée. Le guide se renfrogne mais ne dit rien ; nous marchons sous une pluie battante. Je suis trempée.

Dans la pénombre grise de l’immense hangar

Nous entrons dans la fosse n°1 qui fait 230 mètres de long sur 62 de large et renferme l’armée principale, soit plus de 6000 soldats. Les Chinois rassemblent dans ce hall d’exposition ce qui a été complètement reconstitué (moins de 50%), ce qui est en cours de reconstitution et ce qui reste sous terre.

Mais comment décrire l’impression funèbre qui saisit celui qui entre et qui voit ces longues files de soldats gris sombre, immobiles sous la lumière grise d’un grand hangar.

Et puis on approche. On domine les fouilles. Le guide invite à admirer la virtuosité des artisans-artistes qui ont donné à chaque guerrier un visage particulier, grâce au nombre presque infini de combinaisons tirées de modules standardisés. De fait, certaines statues qui ont été mises à hauteur de visiteur dans des vitrines touchent par leur visage expressif. On veut lire de la mélancolie dans le regard du bel archer, mais lorsque on regarde l’ensemble, ce qui frappe plutôt c’est l’alliance de la puissance et de la déshumanisation propre à la guerre de masse.

L’archer

Chine 2014

J’ai le sentiment d’avoir déjà été confrontée à cette scène : un instant j’ai rejoint le lieu où avaient lieu les longues séances d’appels des camps de concentration de la dernière guerre, avec leurs colonnes figées de déportés. Cela dure un instant et puis l’image s’estompe et je reviens à ces fosses, à la multitude humaine qui y est représentée. Oui, ce sont seulement des représentations.

Ce diaporama nécessite JavaScript.

Les statues d’argile sont encore dans la terre d’où elles ont été extraites, debout dans des boyaux séparés par des murs qui n’ont pas encore été fouillés, sous lesquels des milliers de soldats sont encore ensevelis. Le bâtiment d’origine est devenu le tombeau d’un tombeau.

Dans les zones déjà retournées, des fantassins désarticulés gisent encore à même le sol. Ce sont les métaphores de tous les jeunes morts sacrifiés à la guerre.

De retour à Paris, je suis allée vérifier les dates du règne de l’empereur Qin (-221-210 av. J.-C.). Sur place j’étais complètement perdue dans le temps. Je n’arrivais pas du tout à me représenter ce qui se passait en Europe à la même période. Dans le futur, j’aimerais que la Chine entre dans ma mémoire, ou plutôt pour que son histoire s’articule avec l’histoire de Rome dans laquelle j’ai grandi et je me sens impliquée, pour que les deux deviennent des parties de l’histoire tout court.

La pluie cesse vers le soir. Dernier arrêt au musée de la ville où un village néolithique matriarcal a été reconstitué. Les mères ont été ensevelies au centre de la zone funéraire avec leurs enfants et les hommes sont placés à l’extérieur de ce cercle, à part. Une fois ces civilisations disparues, les hommes ont pris le dessus, et la domination masculine a été particulièrement cruelle en Chine, esclavage des femmes, pieds bandés des bourgeoises, rituels mesquins. Il faut attendre Mao pour que cessent ces pratiques.

Le ciel est encore sombre, mais nous récupérons nos valises sans être transformés en éponge. Nous prenons un cyclopousse pour arriver à l’heure à la gare malgré les embouteillages. Nous entassons avec les valises et notre cycliste file à toute vitesse. Zut ! J’ai oublié de demander mon ordinateur à la consigne. « Trop tard pour retourner à l’hôtel, dit Jean-Marie, nous risquons de manquer notre train. » La gare est aussi surveillée que les aéroports chez nous. Avant même d’y pénétrer, de longues queues sont formées pour passer un contrôle de police, qui vérifie que chaque personne voulant entrer dans la gare a bien un billet. La quantité de gens dans le hall est impressionnante ! Vacarme, bousculades. Heureusement, avec le numéro de notre train et l’heure de départ, nous arrivons à trouver par quelle porte nous devons accéder aux quais. Seuls les gens ayant un billet peuvent franchir la porte.

Nous avons une cabine pour nous deux. Une fois dans le train le chaos laisse place au calme. Pendant que la foule doit s’entasser quelque part, nous les riches nous avons droit à deux couchettes parallèles, une tablette décorée d’un napperon, une bouteille thermos. Nous dormons jusqu’aux faubourgs de Pékin.

A Pékin

Nous étions prévenus.

– Mais pourquoi donc aller dans cet hôtel ?

– Pour vivre dans un hutong, comme les Chinois.

– En tout cas, vous n’y trouverez aucun Chinois. Votre hôtel est cher, mais il a l’air incommode. Et il n’a rien d’authentique. Je suis sûr qu’il vient d’être construit par un Pékinois malin, ou par un Occidental qui exploite votre goût du pittoresque.

L’Hôtel de la lanterne rouge et l’effet de réel pour touristes

Notre hôtel est en effet un pur produit du Guide du routard. Situé dans un hutong populaire excentré, il est décoré pour évoquer la Chine typique des catalogues : la salle d’accueil est parée de guirlandes de drapeaux rouges et de lanternes chinoises rouges également : deux ou trois sphères reliées par une accroche centrale masquée par des fils jaunes ; banquettes couvertes elles aussi de tissu rouge. Un gros matou se prélasse dans le hall de réception. Pour le déjeuner, nous partageons de longues tables de bois avec des Français de passage.

La ruelle est bien misérable et assez malpropre. Il n’y a pas les crottes de chien qui salissent Paris, mais beaucoup de déchets, de coins défoncés. Les familles vivent au-dessus de minuscules boutiques construites avec des briques grises. Leurs toilettes sont dans la cour (c’était ainsi dans beaucoup d’endroits à Paris en 1970). Je n’ai jamais eu le courage de me servir des latrines publiques. J’avais peur de vomir à cause de l’odeur.

Nous commençons par l’ordinateur. Coup de fil à Xian, aidés par la réceptionniste. On va nous l’envoyer par express de façon qu’il arrive avant notre départ.

Prise de contact avec la Cité interdite

Le premier jour, nous courons place Tienamen pour voir la Cité Interdite. Devant l’entrée la plus grande, les guides agitent leurs fanions et quand leur groupe est constitué, ils passent, alors que notre queue du tout-venant est bloquée sur le côté. De temps à autre, les gens s’agitent, crient, se fâchent. Peut-être crient-ils des injures aux hommes qui gardent la porte. Ceux-ci, en tout cas, restent placides. Tout ce que les Chinois de la queue parviennent à faire, c’est se doubler. Moi qui ne veux pas perdre la face, je me glisse contre la barrière pour ne pas perdre ma place. Parfois, une brève altercation menace de dégénérer puis se calme. A un moment donné, une femme survient sur la place à côté de notre queue et commence à distribuer des tracts. Des policiers se jettent sur elle. Quelques secondes encore et des hommes en civil viennent prêter main forte. Ils l’entraînent vers une voiture de police qui s’en va. Personne ne dit rien. Il ne s’est rien passé ! Une heure d’attente encore, puis nous franchissons la guérite qui permet d’entrer dans la cité interdite.

Le site est envahi par la foule, mais les proportions sont tellement énormes et la cité si bien composée qu’elle n’apparaît pas comme un lieu confus. Chaque cour, quelle que soit sa fonction, est composée de 3 bâtiments rectangulaires alignés dans l’axe Nord-Sud. On progresse du Palais du gouvernement (Porte du Midi, Porte de l’Harmonie Suprême, palais de l’Harmonie Suprême) au Palais de la famille impériale (pavillon de la Pureté Céleste, Palais de l’Union, Palais de la Fertilité, Palais de la tranquillité terrestre.….). Il faut seulement renoncer à regarder à l’intérieur des bâtiments car la foule se masse devant les pavillons et se bouscule pour atteindre les fenêtres.

Ce diaporama nécessite JavaScript.

L’architecture chinoise est répétitive. Les bâtiments se ressemblent, les animaux protecteurs disposés au bord des toits à bords relevés sont les mêmes qu’à Shanghai ou à Wuschen, et pareillement les jolies tuiles vernissées jaune d’or. Mais quand même, ici, notre regard s’étonne des proportions, de l’immensité des cours.

Après l’ordre austère des grandes cours, les jardins donnent l’impression de la profusion. Arrêt devant un pin, inversé pour que le tronc se divise et que l’arbre paraisse ancré dans la terre sur deux jambes à la façon des hommes. Cette torture bizarre qui permet de reconstruire la nature est assez proches de l’art du penjing (les Chinois n’aiment pas qu’on emploie le mot japonais bonsaï, puisque ce sont eux les inventeurs). Le résultat est en rapport avec la réalité bien sûr, mais une réalité reconstruite, pliée à la volonté de l’homme.

L’arbre-homme

Arbre inversé

Marcher au hasard

Après, nous avons escaladé la colline qui permet d’embrasser du regard toute la cité, dégringolé de l’autre côté et nous nous sommes enfoncés dans les hutongs qui sont à l’ouest d’un lac. Jean-Marie a faim (il a faim matin, midi et soir, il est déjà quinze heures et nous avançons dans des rues vides). – Tout va être fermé, dit-il ? Pourquoi faut-il se promener dans ces rues où il n’y a rien à voir ? » Je ne trouve rien à répondre, et donc je me tais. J’ai cessé moi aussi d’éprouver la moindre curiosité pour des enfilades de murs gris qui dissimulent apparemment d’élégantes propriétés tout juste réhabilitées. Malheureusement, marcher au hasard est compliqué dans une ville si vaste. Même si l’orientation d’ensemble est juste, il nous manque un sens des distances et il faut poursuivre pendant plus d’un kilomètre pour revenir sur une artère principale. Un beau restaurant est ouvert. Il y a même quelques personnes encore attablées. Nous commandons un plat de champignons qui arrive tout fumant dans un plat de terre cuite. – Tu vois bien que j’avais raison de te faire attendre.

A ce moment, les convives d’une table située dans notre dos décident de s’en aller en évacuant un homme ivre mort et qu’ils sont obligés de porter.

Le soir je demande à la réception de rappeler l’hôtel de Xian. Est-ce qu’ils ont envoyé l’ordinateur ? Oui sans doute, mais le personnel a changé. On n’est pas sûr. S’il a été envoyé il sera là dans deux jours.

Sur la muraille

Mutianyu à 80 kilomètres de Pékin est réputé moins envahi que Badaling et moins éloigné que Simantai. Nous rêvons de cette Chine légendaire, fortifiée contre les envahisseurs des steppes, qui a crénelé ses montagnes siècle après siècle. En vérité, on visite un tronçon refait à neuf, équipé pour plaire aux touristes, avec un télésiège pour leur épargner les 300 mètres de dénivelé qui les séparent du parking, un toboggan géant pour redescendre. Nous prenons le télésiège pour gagner du temps, puis nous commençons par nous diriger vers l’est.

Le tronçon restauré n’a que quelques kilomètres, mais il est escarpé et il faut du temps pour aller d’une tour à l’autre. Certains passages ressemblent à des murs tant ils sont raides. Jambes, respiration, intensité de la sensation aidée par la fatigue. Ma hanche ne me fait pas trop souffrir et je suis contente de la marche et du jeu des muscles. Halte à la première tour. Devant nous se développe un vaste paysage ; la muraille est allongée sur la crête des collines ; elle ondule pareille aux anneaux d’un dragon, suivant les creux et les bosses de la terre.

Après 2 ou 3 kilomètres, la muraille aux créneaux neufs s’interrompt. Éboulée, elle se mélange aux collines et des branches d’arbres bloquent le passage. Nous revenons sur nos pas pour aller de l’autre côté. L’air est très frais et le ciel voilé, sans un pli. Dans cette atmosphère immobile tout se calme et même les visiteurs baissent la voix.

J’ai mon sac à dos sur les épaules et mon appareil photo qui se fait lourd après deux heures de marche.

Il est à peu près midi quand nous nous arrêtons. Quand donc s’est évanouie la brume ? Elle s’est soulevée, sans qu’on s’en aperçoive et à présent laisse passer le soleil. Tout le paysage s’est allumé et les arbres touchés par l’automne rayonnent des deux côtés de la muraille. Nous partageons des pommes et des biscuits. A nouveau, la joie. Nous sommes tous les deux pris par cette sensation d’immensité procurées par les marches qui s’élèvent vers la tour et se prolongent jusqu’où le regard porte. Au-delà, la voie se poursuit au royaume des dragons et des nuages.

Il faut rentrer déjà. Quand nous nous rapprochons du point de retour, nous entendons les cris lancinants des surveillants du toboggan qui crient peut-être en langue internationale « slow down, slow down ».

Le palais d’été

La journée a commencé comme dans le chant XI de l‘Odyssée. Pékin, ce matin, est une ville dans le brouillard où les rayons éclatants du soleil ne pourront davantage percer la brume qu’au pays des Cimmériens.

Départ pour la cour principale de l’hôtel où l’on prend notre petit-déjeuner. Les gens de Xian n’ont pas compris nos coups de fil : ils n’ont pas envoyé l’ordinateur. Ils ne veulent pas l’envoyer en France contre remboursement. Mais ils veulent bien l’adresser à Pékin ; c’est ce qui était prévu au départ et l’hôtel de la Lanterne rouge veut bien se charger de l’expédier si nous laissons la somme qui correspond au montant de l’envoi. Il faut aller voir les tarifs à la poste. A la poste, les employés ne parlent pas anglais. Une cliente s’interrompt pour expliquer notre problème. La poste ne se charge pas des expéditions d’ordinateur à l’étranger et l’employé nous renvoie à une entreprise privée d’import-export. Nous voici en route avec un bout de papier sur lequel tout est expliqué. Impossible de trouver l’adresse. Un groupe d’ouvriers essaie de comprendre ce qui nous arrive et un d’entre eux nous emmène dans un bureau d’aide sociale de l’autre côté de la rue : l’employée ne comprend pas davantage ce que nous voulons, mais elle interrompt son travail, appelle une collègue et nous repartons à trois pour la poste : 800 mètres ! Là l’employée explique où il faut nous emmener. Nous retournons d’où nous venons, dépassons le bureau d’aide sociale et enfin nous arrivons dans un bureau où tout le monde s’affaire. Hélas, l’envoi va coûter plusieurs centaines d’euros. Autant ou plus que le prix de l’ordinateur. C’est absurde. L’employée désolée de n’avoir pas fait plus nous remet à chacun une bouteille d’eau. Grands sourires. Au revoir. Elle restera un symbole de la gentillesse des Chinois envers les étrangers. Cependant, nous appelons piteusement C.. Nous savons bien que nous comptons beaucoup trop sur lui… Mais il ne veut pas écouter nos excuses. Il nous dit qu’il va joindre tout de suite l’hôtel Xian. Il rappelle 3 minutes plus tard : on va lui envoyer l’ordinateur à Shanghai et il nous l’apportera à son prochain voyage.

Nous allons au Palais d’été. Bâti en 1750, détruit en grande partie au cours de la guerre de 1860, puis restauré sur ses fondations d’origine en 1886 par l’impératrice Cixi, le palais d’Été de Beijing a conservé le paysage naturel des collines et des plans d’eau tout en y ajoutant des pavillons, des ponts et un improbable navire de marbre. Les autorités prennent soin de placarder dans le parc des reproches mérités aux Occidentaux sur les saccages commis pendant les guerres de l’opium. Pendant des heures, nous nous promenons sur une terre rocailleuse entre les pins, les ginkgo et les saules sous une lumière qui rend l’air immobile et l’espace indéfini. Au loin, la silhouette délicate du pont aux 17 arches se dilue dans le mauve ; déjà la rive d’en face s’efface dans la brume.

Aujourd’hui qu’il n’est plus visible (et sans doute pour toujours) le jardin est ramené à un mystérieux paysage noyé dans un brouillard uniforme et rose qui estompe le dessin d’un pont élégant.

Il est temps de revenir, d’acheter les derniers cadeaux au marché aux voleurs, d’aller goûter au canard laqué pour l’avoir fait (« voilà le goût du canard laqué pékinois »). Encore une fois, le bruit des automobilistes qui klaxonnent sans arrêt, juste pour dire qu’ils aimeraient bien avancer. Encore une fois, l’hystérie des touristes qui se précipitent sur tout ce qui est achetable.

Et c’est fini, l’avion est dans le ciel et je commence à oublier le voyage. Il ne nous a pas modifiés ; il n’a pas changé notre façon de vivre. Il a, comme chaque fois que nous partons ailleurs, montré combien est relative la différence entre cet ailleurs et notre ici, mais il nous a offert des moments d’intensité, l’expérience du regard vif posé sur les choses.

Comment partager ces sensations, leur subtile et inimitable vérité ? Elles se perdent sous les mots. Au mieux, ces lignes seront un aide-mémoire. Si tout va bien, je dirai « le jardin du Palais d’Été tout enveloppé de brume » et tout me reviendra, l’eau, la lumière, le cerf-volant qui flottait au-dessus du pont aux 17 arches. Mais ce sera pour moi. Je serai seule perdue dans mon rêve chinois.

[1] Les récits de voyages de Marco Polo et du Père Mattéo Ricci attestent de l’ancienne présence de Juifs en Chine. La communauté la plus connue est celle de Kaifeng, qui a perduré jusqu’au XIXe siècle

Partager :

Aujourd’hui, on dit plutôt que les hommes de la préhistoire s’y sont abrités et on invite les touristes à voir dans les formes bizarres des tafoni, des éléphants, des lions, des visages à la bouche béante.

Aujourd’hui, on dit plutôt que les hommes de la préhistoire s’y sont abrités et on invite les touristes à voir dans les formes bizarres des tafoni, des éléphants, des lions, des visages à la bouche béante.

es tracés (et pas des résultats immobilisés). En Occident, nous apprenons à aimer des formes régulières : dans l’alphabet Bodoni, nous apprécions l’uniformité du dessin (le réemploi des mêmes formes d’une lettre à l’autre). En Chine, on cherche à retrouver le geste du poète-dessinateur qui d’un trait a célébré l’instant parfait, l’élan de l’existence.

es tracés (et pas des résultats immobilisés). En Occident, nous apprenons à aimer des formes régulières : dans l’alphabet Bodoni, nous apprécions l’uniformité du dessin (le réemploi des mêmes formes d’une lettre à l’autre). En Chine, on cherche à retrouver le geste du poète-dessinateur qui d’un trait a célébré l’instant parfait, l’élan de l’existence.

a toujours les marchands à la sauvette qui vendent des montres, de faux stylos Mont-Blanc, des roller à lumières… Partout des touristes chinois se précipitent en matérialistes enthousiastes sur tout ce qui est à acheter.

a toujours les marchands à la sauvette qui vendent des montres, de faux stylos Mont-Blanc, des roller à lumières… Partout des touristes chinois se précipitent en matérialistes enthousiastes sur tout ce qui est à acheter.

Une ville, c’est toujours des vues qui vous ont frappés au détour d’une rue et qui restent fixées dans la mémoire, peut-être parce que la lumière était particulièrement belle ce jour-là, ou parce que c’était un moment partagé à deux. Les toits de l’église du Gesu au fond de la place Matteotti de Gênes seront désormais inséparables de l’idée que je me fais des villes italiennes accomplies.

Une ville, c’est toujours des vues qui vous ont frappés au détour d’une rue et qui restent fixées dans la mémoire, peut-être parce que la lumière était particulièrement belle ce jour-là, ou parce que c’était un moment partagé à deux. Les toits de l’église du Gesu au fond de la place Matteotti de Gênes seront désormais inséparables de l’idée que je me fais des villes italiennes accomplies. Pourtant Gênes paraît accueillante « Pas de frontières. No borders », proclament les graffitis qui rappellent ce qu’on disait de la ville lors du G8 de 2001 quand les altermondialistes s’étaient heurtés aux policiers. Je me souviens d’une répression féroce, disproportionnée, du meurtre d’un militant… Toutefois, les messages les plus poético/politiques sont l’œuvre d’un seul scripteur qui passe peut-être ses nuits à couvrir les murs de la ville.

Pourtant Gênes paraît accueillante « Pas de frontières. No borders », proclament les graffitis qui rappellent ce qu’on disait de la ville lors du G8 de 2001 quand les altermondialistes s’étaient heurtés aux policiers. Je me souviens d’une répression féroce, disproportionnée, du meurtre d’un militant… Toutefois, les messages les plus poético/politiques sont l’œuvre d’un seul scripteur qui passe peut-être ses nuits à couvrir les murs de la ville.

fféminé. Sébastien a les poignets attachés au-dessus de la tête à un tronc d’arbre qu’on distingue à peine. Son torse offert fait une grande tache claire qui se détache sur un ciel sombre et qui occupe et illumine tout le tableau. Les domaines religieux et sexuels s’entrecroisent car les flèches phalliques font immanquablement penser tout Européen vaguement frotté de latin ou de grec à Eros dont les flèches frappait d’amour pour la personne croisée à ce moment-là quiconque en était touché. Et de fait, Saint Sébastien paraît plongé dans la béatitude d’une extase très sensuelle.

fféminé. Sébastien a les poignets attachés au-dessus de la tête à un tronc d’arbre qu’on distingue à peine. Son torse offert fait une grande tache claire qui se détache sur un ciel sombre et qui occupe et illumine tout le tableau. Les domaines religieux et sexuels s’entrecroisent car les flèches phalliques font immanquablement penser tout Européen vaguement frotté de latin ou de grec à Eros dont les flèches frappait d’amour pour la personne croisée à ce moment-là quiconque en était touché. Et de fait, Saint Sébastien paraît plongé dans la béatitude d’une extase très sensuelle.